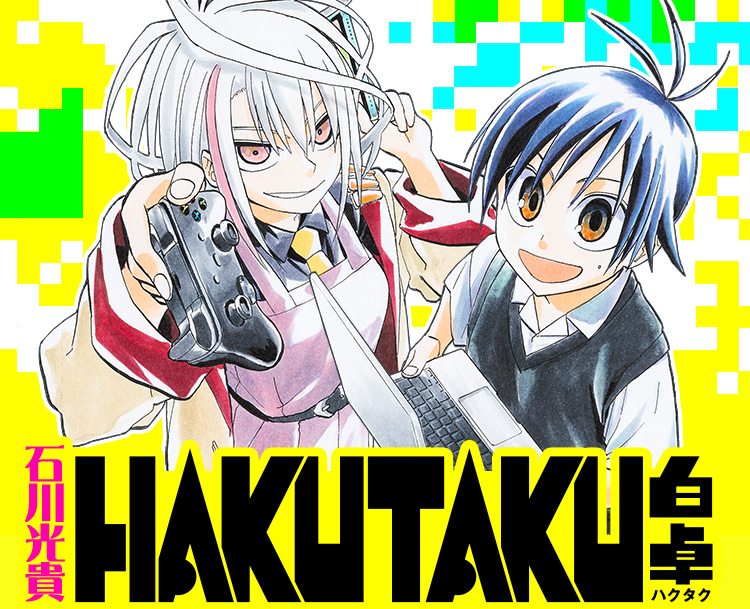

週刊少年ジャンプ2024年43号より連載が開始された『白卓 HAKUTAKU』。

いわゆる打ち切り作品となってしまったわけだが個人的には新作のなかでは好みの部類であった。

悲しみに溢れる中で今回はその『白卓 HAKUTAKU』について掘り下げてみていこうと思う。

あらすじ

本作の主人公である日隈橙はごく普通の高校生。

クラスメイトからいじめを受けているものの、そのいじめを”ゲーム”として楽しんでいる節があり、いじめであるということにすら気づかない。

そこに現れたのは不登校であった能登來暇。

日隈のいじめに気付いた來暇は、ゲームを作る課題でクラスメイトを見返すことを決心する。

ひょんな出会いからゲームをつくり喜びを与えることにやりがいを感じた日隈は、ゲームを作るということ自体により惹かれていく。

高校生たちがゲームを作ることで織りなす青春劇。

感想

初めに私自身はこの『白卓 HAKUTAKU』という作品が非常に面白いと感じた。

直近の新連載の中ではわりと好みな作品で、能登來暇の破天荒に引っ張られる構図や日隈橙の真っすぐな心意気には魅力を感じていた。

それだけに打ち切りとなってしまったのが非常に悲しいのだが、それを踏まえて感想や打ち切りとなってしまった原因考察をある程度時系列に沿ってしていこうと思う。

① リアリティの欠如

ひとつはリアリティの欠如である。

本作の題材は「ゲームを作る」ということにあるが、一般的にはその工程を想像することがなかなかに難しい。

関係者ならわかるのかもしれないが、あくまで想像の域を出ることはない。

第1話では日隈と來暇の2人でゲーム作りを行うが、確かに苦労する描写や徹夜する描写があり、大変そうというとは感じることはできた。

しかしながら、一般人からするとその大変さの具体性までイメージすることができず日隈と來暇へ共感度が下がってしまっている。

あくまで「大変そう」という部分からは脱却できていない。

そのあたりの表現が非常にうまかったのが同じモノづくり系マンガの金字塔・『バクマン。』である。

マンガを描くことの大変さや難しさを描かなければならないなかで、第1話の時点で「マンガ家」という職業をかなり細部まで掘り下げて解説をしている。

マンガ家になれる人、そうではない人。そしてマンガ家であった叔父さんの実体験など、楽しそう・面白そうだけではない、苦労のディティールまで細かく描かれている。

特にヒット作があったにもかかわらず業界を生き残る苦労が描かれていることは、業界に残り続けることの苦労を描くのにピッタリではなかろうか。

また技術的な部分にも事細かに解説をしており、読んでいてもリアルな質感としてイメージできる。

『バクマン。』は主人公のサイコー・シュージンだけではなく、「マンガ家」という職業にもフォーカスした作品であった。

一方で本作『白卓 HAKUTAKU』はそのディティール部分がやや欠け気味であった。

第4話で構成する要素として「企画」「プログラム」「グラフィック」というものをあげてチームでの仕事を行ってはいたが、その中身の詳細に関してはブラックボックスであり、つかみどころがなかったというのも実情だ。

プログラムって何するの?企画って具大的にはどこからどこまで?と共感ができる部分までのイメージには至らないのだ。

時間経過としての流れにしかすぎず、日隈と來暇の心情や生活に向き合うことができなかった。

できることならゲームを作るまでの苦労のリアルタイムというのを描いてほしかったなと思う。

あくまでも「マンガ」としてしか読むことができなかったのも要因の一つではないだろうか。

コメント